社宅の知識

2025.11.19

【人事・総務のための福利厚生】連載⑨若手が期待する福利厚生

好評連載中の「人事・総務のための福利厚生」です。福利厚生をわかりやすく解説しますので、人事・総務の社宅担当者さま以外の方にも楽しんでいただけます。

改めて、ご挨拶いたします。私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する株式会社労務研究所の可児俊信(かにとしのぶ)です。福利厚生の事例の蓄積からたくさんお伝えします。

手伝っていただくのが、ハウスメイトパートナーズ従業員の三原さんです。

【前回の記事はコチラ】

三原

三原です。よろしくお願いします。この連載では、福利厚生と人財戦略の関係について取り上げています。今日は若手の採用・定着と福利厚生の効果です。

【調査実施概要】●実施時期:2025年5月3日(土)~5月7日(水)●調査方法:インターネット調査●調査対象:全国の民間企業で正社員として働く20代~60代男女1,000人●調査委託先:楽天インサイト※本調査に記載の数値は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。●調査委託者:株式会社ベネフィット・ワン

可児

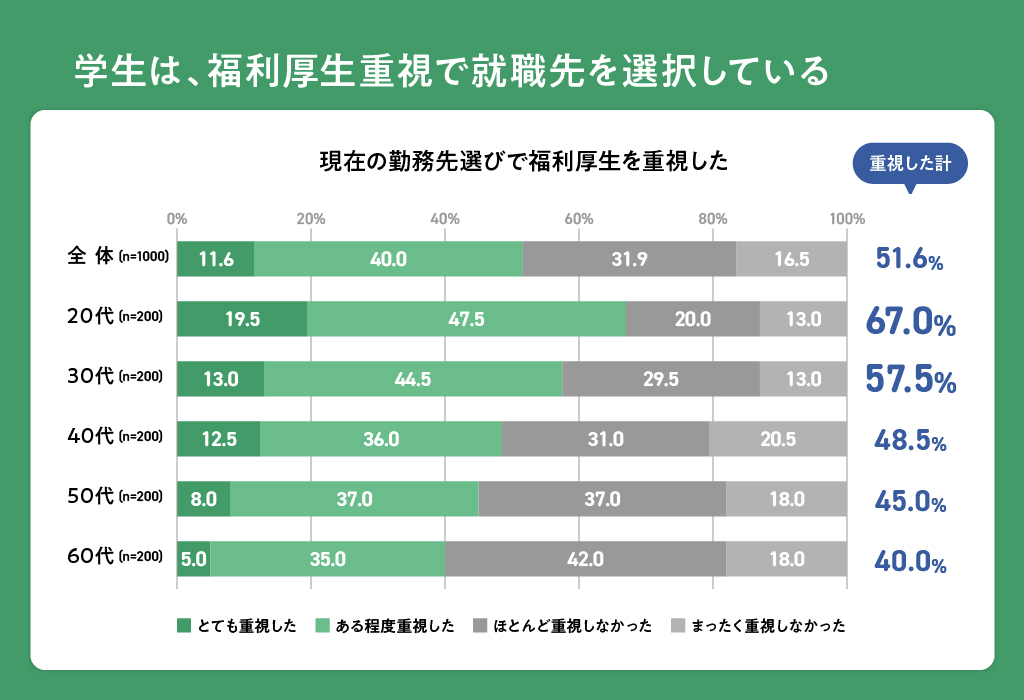

上のグラフは、若手の社員ほど、福利厚生制度に着目し、重視しているというアンケート結果です。福利厚生を重視して、勤務先・就職先を決めています。20代社員では三人に二人がそう回答しています。30代でも二人に一人以上です。企業が想像している以上に、学生は福利厚生を重視して会社を選択しています。

三原

でも、学生は説明会で福利厚生のことばかり聞けません。

可児

会社が先回りして、福利厚生の説明をしましょう。でも、福利厚生制度を列挙しても、あまり意味がありません。学生は福利厚生制度に詳しくないからです。そうではなく、この会社の福利厚生を活用して、自分の会社生活やワークライフバランスはゆとりができて、そして充実すると具体的に想像できるのがよいです。クラブ活動で休日に仲閒とスポーツしているとか、会社の割引で友達とリッチなリゾートに行っているとか、会社の福利厚生の助けを借りて、子育てと仕事がうまく回っているとか。

三原

仕事とプライベートがゆとりを持って両立できるということですね。

可児

福利厚生が充実している=良い会社である、というシグナルなのです。物事の善し悪しを簡単に判別できる目印がシグナルです。

三原

おいしいレストランを探すとき、グルメサイトの点数や行列の長さはシグナルです。

可児

福利厚生が充実している会社は、社員のことまでコストをかける余裕とゆとりがある、となるからです。プライム市場上場という大企業だけでも1,600以上あります。とても詳しく調べることはできません。

三原

だから福利厚生の充実している会社という判別基準が有効なわけですね。

可児

以前は大企業=良い会社というイメージでしたが、今は福利厚生が目安になっています。

可児

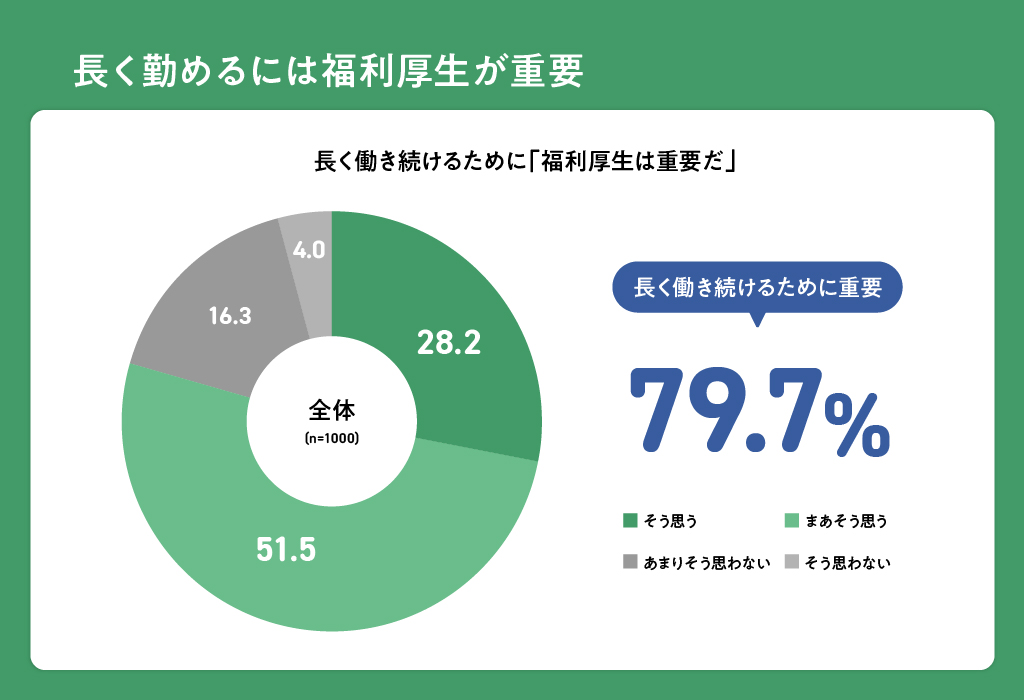

会社に長く勤めるには福利厚生が重要だということです。会社のサポートがないと人生のライフイベントに対応できません。家を買うとか、家族が病気になるとか、裁判に巻き込まれるとか、自分だけではどうにもならないことが起きるのです。そういった際に会社のサポートがあるということは、この会社で頑張ろうというエンゲージメントに繋がります。会社と社員の信頼関係がないと、長期勤続はできません。それに賃金よりも福利厚生の方が、安定性があります。

可児

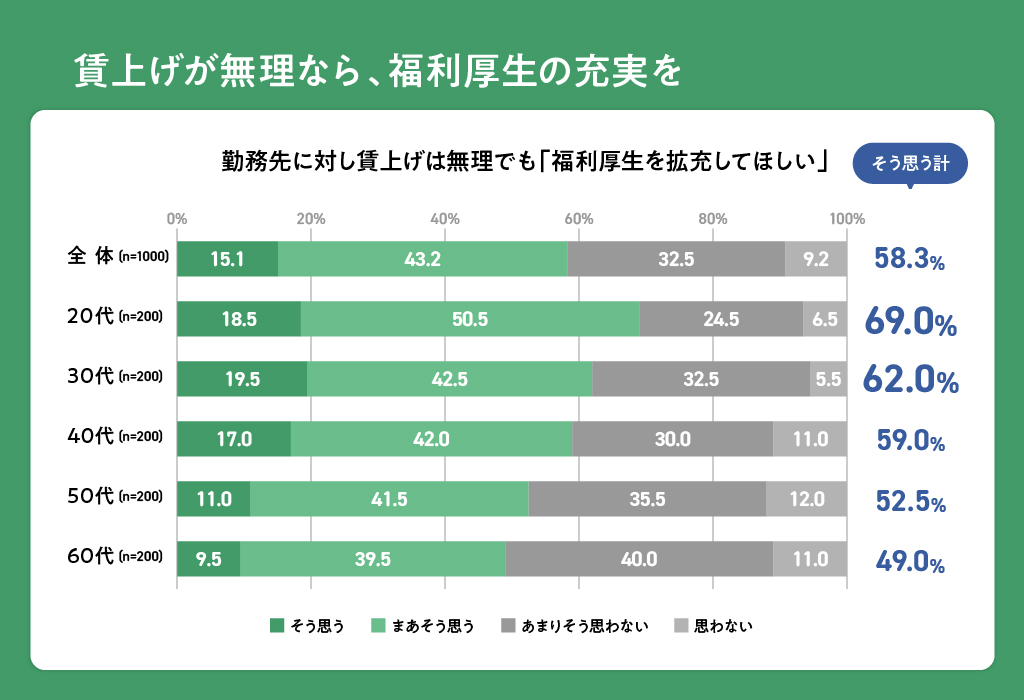

このアンケート結果のように、多くの社員が賃上げが無理なら福利厚生を充実して欲しいというのです。特に若手社員は6割以上が福利厚生を充実して欲しいと言っています。現金の1,000円は1,000円でしかありませんが、福利厚生は利用次第で1,000円を超えるメリットがある。毎年給料をアップできるのは、一部の企業です。多くの企業は追随できません。「だったら福利厚生に振り切ろう」というのが言いたいことです。賃上げでは大手に勝てなくても、福利厚生なら大手に勝てます。

例えば、月額10,000円の賃上げをしても、社員にはあまり響きません。福利厚生費は大手企業でも月額で25,000円が平均です。それを10,000円増やして35,000円にすればどうなりますか?福利厚生費を月額10,000円増やせば社員に響きます。

三原

福利厚生のアピールは確かに響きそうですね。

可児

「当社は福利厚生では負けません」と言えます。学生はよい企業のシグナルとして福利厚生をみています。会社も福利厚生に思い切って振り切ってみましょう。

<次回へ続く>

可児 俊信

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

株式会社労務研究所 代表取締役/福利厚生専門誌『旬刊福利厚生』発行

企業や官公庁における福利厚生制度のコンサルティングを行う。福利厚生や企業年金などをテーマとした著書、寄稿、講演多数。

関連キーワード

SNSシェア

あわせて読みたい関連記事

おすすめ記事

-

プレゼントキャンペーン

2025.10.02

【特別企画②の応募は締め切りました】ハウスメイト50周年特別企画

- ハウスメイト

- グルメ

- ハウスメイトからのお知らせ

- おいしいもの

-

ハウスメイトの多彩なサービス

2025.08.28

不動産の売却・購入のご相談に、親身に寄り添う「ハウスメイトの不動産売買アテンドサービス」

- 転勤

- 人事・総務

- 福利厚生

- ハウスメイトからのお知らせ

- 社宅

- 借上げ社宅

- 社宅担当者向け

- 社宅利用者向け

- 社有社宅

- 社宅制度

-

個人向けサービス

2025.03.12

防災グッズは買わずに「借りる」が安心!サブスク型「メンテンナス付きレンタル防災セット」

- 個人向けサービス

- 防災

-

みんなの疑問

2024.10.07

【名義変更のギモン②】個人契約から法人契約へ契約名義を切替える際の注意点

- 賃貸借契約のいろは

- 社宅

- 社宅担当者向け

- 社宅利用者向け

- 名義変更

-

ハウスメイトの多彩なサービス

2025.06.06

借上げ社宅のまとめ借り・一棟借り物件探しをサポート

- 業務削減

- 転勤

- 人事・総務

- 福利厚生

- ハウスメイトからのお知らせ

- 新入社員

- 社宅

- 借上げ社宅

- 社宅担当者向け

- 社有社宅

- 社宅制度

- 制度見直し

-

Waプレミアム

2023.01.31

【賃貸仲介件数ランキング】ハウスメイトが2位になりました!(全国賃貸住宅新聞第1539号)

- ランキング

- 全国賃貸住宅新聞