社宅の知識

2025.04.02

【人事・総務のための福利厚生】連載④健康経営と福利厚生

好評連載中の「人事・総務のための福利厚生」です。福利厚生をわかりやすく解説しますので、人事・総務以外の方にも楽しんでいただけます。

私は、福利厚生専門誌「旬刊福利厚生」を発行する株式会社労務研究所の可児俊信(かにとしのぶ)です。福利厚生の事例の蓄積からたくさんお伝えします。

手伝っていただくのが、ハウスメイトパートナーズ従業員のSさんです。

【前回の記事はコチラ】

S

Sです。よろしくお願いします。この連載では、最近よく耳にする人事用語を取り上げています。今日は健康経営と福利厚生の関係を取り上げます。

可児

経済産業省のホームページでは、健康経営の定義を図のように定義しています。健康経営は、経営戦略を支える人財戦略です。従業員の疾病予防・健康増進について、会社が、単に法令の遵守に止まらず積極的に関与することで、企業価値が高まると考えます。

S

人的資本経営、DEI(ダイバーシティ、エクイティアンドインクルージョン)経営も人財戦略です。

可児

しかし戦略は目的であり、それだけでは実現できません。それを実現する手段が福利厚生です。

福利厚生はたくさんの制度の集合体です。このなかで主に健康・医療分野の福利厚生制度を従業員等に積極的に利用させることで、従業員等の疾病予防・健康増進を推進します。それがアブセンティーズム、プレゼンティーズムの減少、勤労意欲の増大、労働生産性の向上に繋がり、最終的に企業価値の向上に繋がります。

S

経営トップが健康経営の重要性を率先して唱えることは重要ですが、疾病予防・健康増進の福利厚生制度を実施することが欠かせません。

可児

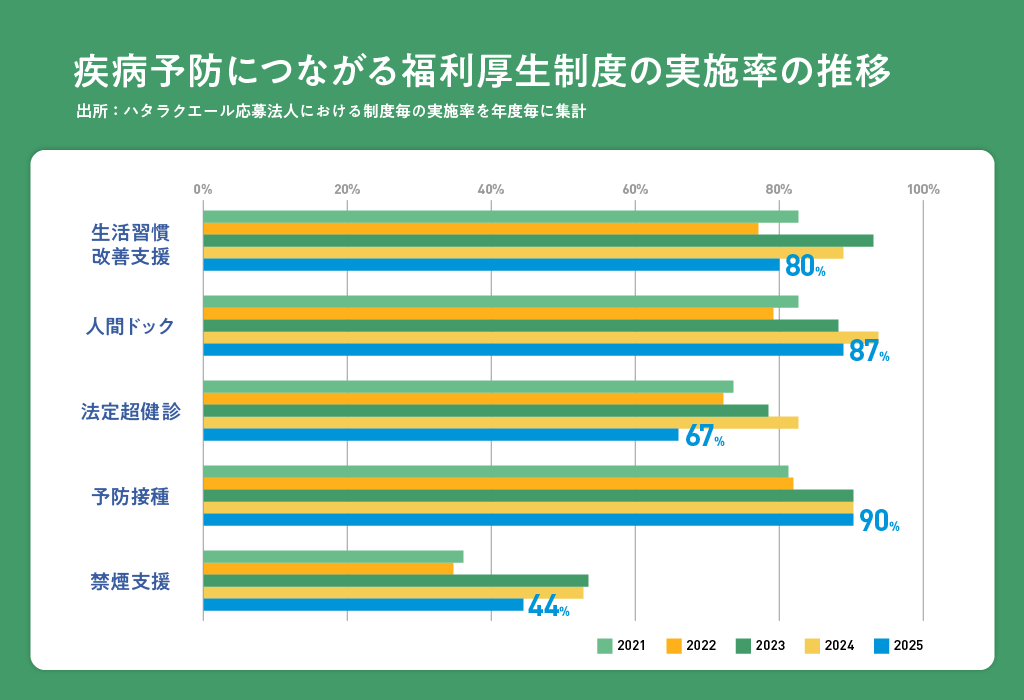

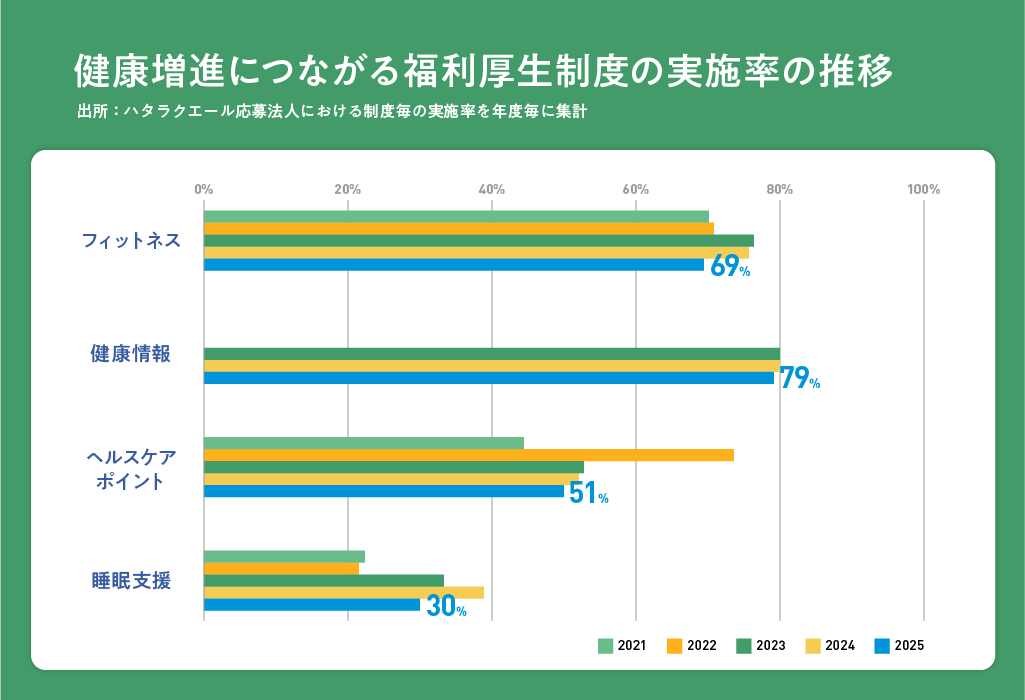

健康経営を支える福利厚生制度を具体的に確認しましょう。優れた福利厚生を実施している法人を表彰する「ハタラクエール」への応募法人が実施している福利厚生制度の推移を見てみます。過去5回のハタラクエールでの応募で記載された福利厚生制度のうち、疾病予防・健康増進に関連する制度とその実施率の推移を並べたものです。

S

では、疾病予防関連の福利厚生はどうなっていますか?

可児

一つずつ見ていきましょう。

可児

1. 生活習慣改善支援

生活習慣改善支援は80%が実施しています。生活習慣を改善し、生活習慣病を中心に疾病を予防しようとする施策です。国の義務であるメタボ対策以外の生活習慣改善指導としては、産業医や保健師が従業員等に対して面談やメール・電話等で相談にのる制度もあります。

可児

2. 予防接種

予防接種は90%が実施しています。予防接種はインフルエンザが主です。コロナ前からインフルエンザの予防接種は、会社または保険者で実施されていました。職場に医師が来て、接種するか、従業員等が市中のクリニックで接種を受けて、その費用を会社または健康保険組合が一部補助または全額負担する仕組みが一般的です。

可児

3. 人間ドック

人間ドックを疾病予防に取り入れる2つの方法があります。労働安全衛生法によって会社に義務づけられている定期健康診断があります。一般的には、産業医が健診したり、検診車が職場を巡回したりして、健診を受ける方法ですが、提携医療機関での人間ドック健診を定期健康診断とする方法があります。当然、費用は会社負担です。

もう一つは定期健診とは別に、従業員等が健診を希望した場合に人間ドックでの受診を促し、その費用の一部または全部を会社または保険者が負担する方法です。

可児

4. 法定超健診

法定超健診は67%が実施しています。その費用は会社が負担する場合と従業員等が負担する場合があります。

可児

5. 禁煙支援

禁煙支援は44%が実施しています。2019年に健康増進法が改正され、段階的に施行されていきました。その中で2020年4月には企業等の職場では原則屋内では禁煙となりました。

S

健康増進に繋がる福利厚生制度には何がありますか?

可児

こちらも見てみましょう。

可児

1. フィットネス、社内エクササイズ

フィットネスへの支援は69%が実施しています。製造業等の会社が自ら体育館や運動場を保有する事例もかつては多く見られましたが、フィットネスクラブと法人契約をするのが一般的でした。近年は福利厚生パッケージの契約に、大手のフィットネスクラブとの法人契約が含まれています。また、都度の利用料金を会社または健康保険組合が補助するケースも多くあります。

可児

2. ヘルスケアポイント

健康保険法で保険者の被保険者が自ら疾病予防・健康増進に励むようインセンティブ性のある保健事業の実施が努力義務とされています。その具体的な施策が、ヘルスケアポイントです。実施率は51%となっており、法令では実施者は保険者ですが、会社が実施する事例もあります。

可児

3. 睡眠支援

睡眠が不十分または質が良くないと、仕事の効率を下げるだけでなく、肥満や生活習慣病、認知症の健康リスクを高めるとする研究成果もあります。厚労省も2023年12月に、成人に対して6時間以上の睡眠時間を推奨するガイドラインを発表しました。こうした睡眠の重要性の高まりを受けて、睡眠支援の実施率は30%です。

具体的な福利厚生制度は多様です。運輸業等安全を重視する業種においては、睡眠時無呼吸症候群の相談、または睡眠の重要性と質の高い睡眠を得るための座学講習・WEB動画の提供があります。就業規則を改定して、勤務中の仮眠を認め、職場内に仮眠ブースを設置している会社もあります。また、質の良い睡眠を促すサプリの提供などもあります。

可児

福利厚生と健康経営はいずれか一方を選択するものではなく、手段と目的の関係となっています。福利厚生制度がなければ健康経営戦略は実現できません。上述の具体的な施策を参考に健康経営に資する福利厚生を構築してください。

<次回へ続く>

可児 俊信

千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授

株式会社労務研究所 代表取締役/福利厚生専門誌『旬刊福利厚生』発行

企業や官公庁における福利厚生制度のコンサルティングを行う。福利厚生や企業年金などをテーマとした著書、寄稿、講演多数。

関連キーワード

SNSシェア

あわせて読みたい関連記事

おすすめ記事

-

プレゼントキャンペーン

2025.10.02

【特別企画②の応募は締め切りました】ハウスメイト50周年特別企画

- ハウスメイト

- グルメ

- ハウスメイトからのお知らせ

- おいしいもの

-

ハウスメイトの多彩なサービス

2025.08.28

不動産の売却・購入のご相談に、親身に寄り添う「ハウスメイトの不動産売買アテンドサービス」

- 転勤

- 人事・総務

- 福利厚生

- ハウスメイトからのお知らせ

- 社宅

- 借上げ社宅

- 社宅担当者向け

- 社宅利用者向け

- 社有社宅

- 社宅制度

-

個人向けサービス

2025.03.12

防災グッズは買わずに「借りる」が安心!サブスク型「メンテンナス付きレンタル防災セット」

- 個人向けサービス

- 防災

-

みんなの疑問

2024.10.07

【名義変更のギモン②】個人契約から法人契約へ契約名義を切替える際の注意点

- 賃貸借契約のいろは

- 社宅

- 社宅担当者向け

- 社宅利用者向け

- 名義変更

-

ハウスメイトの多彩なサービス

2025.06.06

借上げ社宅のまとめ借り・一棟借り物件探しをサポート

- 業務削減

- 転勤

- 人事・総務

- 福利厚生

- ハウスメイトからのお知らせ

- 新入社員

- 社宅

- 借上げ社宅

- 社宅担当者向け

- 社有社宅

- 社宅制度

- 制度見直し

-

Waプレミアム

2026.01.28

【2026賃貸仲介件数ランキング】ハウスメイトが4位にランクインしました!(全国賃貸住宅新聞第1683号)

- ランキング

- 全国賃貸住宅新聞